Exhibition

KERNEL PANIC

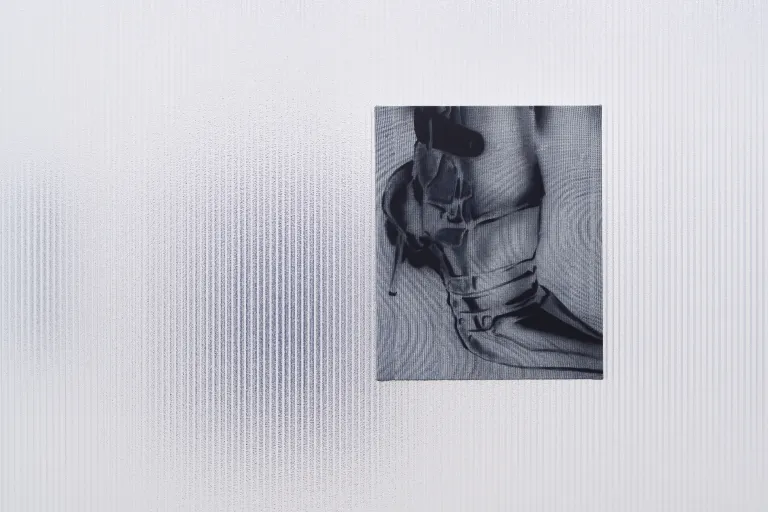

INSTALLATION VIEW “KERNEL PANIC”, 2025. Courtesy of the Artist and THEO.

THEO will host Sungju Ham’s solo exhibition, 『KERNEL PANIC』 from August 7 to September 7, 2025.

Liquid Crystal and Mirrors, Expressionless Faces and Fetishes

“Fear … panic confines … Fear’s healthy, panic’s deadly.”

《Chasing Mavericks》(2012)

There’s an undercurrent of fear around the inevitable crises of art, one that feels increasingly accelerated by technologies still seen as “unknown. ” The unknown resists reproduction; it has never been fully grasped, and it can’t be shaped by existing discourses, making it inherently unstable. In a space where art and technology emerge side by side, Sungju turns to the most essential and primal gesture: drawing and places himself willingly at the center of this panic.

In Kernel Panic, Sungju doesn’t just summon his subjects through painting; he also brings into the frame the algorithms that guide him through the screen, and even the moiré[1] patterns that ripple across the surface of his monitor. These new works feel like screens caught in a lag, or like photographs warped through distorted lenses misaligned, off-kilter, and never quite where you expect them to be.[2]

Outside the act of drawing, the world appears to be connected through elegant, spiral-like circuits. But the artist’s digital pathways his searches for imagery are riddled with system friction and cascading errors, delivering images that deviate from the original, each bearing their own kind of glitch. The exhibition title, Kernel Panic, refers to a state in computing when the operating system encounters a fatal error and responds by locking down or rebooting. In the midst of overlapping gazes and digital systems, the show becomes a metonym for the breakdowns of perception, the embodiment of meaning, and the failures of representation that define contemporary art.

1.

Sungju’s paintings don’t seem to be made with viewing in mind. Like a private aside, he persistently transfers the images he or perhaps his algorithm has selected, over and over again. There’s a kind of devotion here, a trust in the image that feels unshakable. This kind of looking the gaze isn’t passive; it’s a sudden encounter with something within your field of vision, an experience that arrives unexpectedly, like a strange coincidence.[3]

In The Theory of Desire, Jacques Lacan describes the “mirror stage,” where infants between six and eighteen months old first recognize themselves in a mirror and respond with joy. They assume this reflected image is complete, whole. It becomes a model for the formation of the self a moment when one is seen but doesn’t yet know it. At this stage, there is only looking, not awareness of being looked at. [4]Gianni Versace Fall series, which covers the gallery walls, becomes something else entirely through this gaze. The subject transforms into a new visual experience for the viewer. But like a mirage, the image recedes just as you try to grasp it.[5] Maybe Sungju’s repeated attempts to draw the same subject are less about capturing it and more about maintaining that space of pursuit a distance that never quite closes.

2.

Eroticism has evolved alongside the internet and digital media. The late ’90s and early 2000s when pornography and underground cultures became increasingly mainstream also mark the time when Sungju first encountered screens. The idea of fetishism, which circulated in contemporary art, photography, and film at the time, began to seep into adjacent industries like fashion. Physical features like feet, black hair, and slim waists, along with materials like fur, silk, and leather, became stylized elements of desire.[6] Within this wave, the work of Manfred Thierry Mugler (b. 1948) gained prominence for its provocative, subcultural sensibility. Sungju’s new works mugler 1990, mugler 4, mugler spring, and spring mugler reconstruct Mugler’s designs through processes of deconstruction and digital editing, translating them onto canvas. Other works, like Balenciaga Fall and the Gianni Versace Fall series, take similar cues evoking fetishized objects, symbols of a fantasy to possess and control beauty, elegance, and desire.

These cropped images recall the aesthetics of game character gear or anime outfits, and echo the digital graphic language Sungju has explored over time. Studs, check patterns, and the texture of black leather resemble jagged fragments of desire breaking through the cracks of conscious thought. Even the most solid, imposing walls eventually crumble not through force, but by a subtle, magnetic pull of what they tried to contain.

Sungju refines images that are difficult to rationalize but are nevertheless captivating. These images don’t offer logic or cause they offer raw, unfiltered sensation. This is the kind of primal energy Sungju injects into the subjects he paints.

3.

Desire defies understanding. In David Cronenberg’s Crash (1996), a group of techno-sexuals believe their reality is built through repeated collisions. The thrill triggered by the fear of death transforms into overwhelming erotic charge. [7] In his painting crash, Sungju captures a road lined with cars an image that alludes to the inevitability of ongoing accidents. These frozen frames, devoid of motion, seem to both advance and retreat. The cars drive endlessly, circling around death, suspended in tension. In crash james, Sungju digitally alters the face of the film’s protagonist, James, with a few simple touchscreen gestures, freezing it in a new, distorted form. Moiré patterns layer over the warped face, blending digital interference with meticulous hand-rendering. Here, Sungju collapses the slick surface of technology and the labor of painting into a single frame. The painting doesn’t just represent it actively reshapes, manipulates, transforms.

In Kernel Panic, Sungju goes as far as to depict the actual glass screens of the iPhones and MacBooks through which he discovers his images. While embracing the limits of representation inherent in drawing, he brings both desire and error to the surface of the canvas.

Risk is always present in any experiment. But safe routes rarely satisfy desire. To veer off track, then, is not necessarily a wrong choice. The thrill of panic the pull of distortion offers Sungju a kind of release, a way to escape the looming sense of crisis in art.

Text by Ji-eon Lee (Independent Curator)

_

[1] Moire is a visual interference phenomenon that occurs when the frequency of the recording equipment and the display being filmed differ.

[2] The author referred to recurring end-related terms found in ‘The End of Art’ and ‘The Art of the End’: Notes on Arthur Danto’s The Art of 9/11 Exhibition’

written by Jong-Chul Choi.

[3] Jacques Lacan, Theory of Desire, trans. Taek‐young Kwon, Min‐seung Ki, and Mi‐soon Lee (Seoul: Moonye Publishing, 2004), 33.

[4] Ibid.p.15.

[5] Ibid.p.19.

[6] Song Ji-eun, and So-hyun Kim. “Characteristics of Fetishistic Imagery in Fashion Illustration.” Journal of the Korean Society of Fashion Design,

vol. 16, no. 3, 2016, p. 164.

[7] Kim, Namsi, et al. Crash (Seoul;Mediabus), 2023, p. 8.

Artist: Ham Sungju / Curator & Text: Lee Jieon / Space Design: Jeon Jaewon / Visual Design: Lee Gunjung / Host: THEO / Support: Korea Arts Management Service, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Fritz Coffee Company

INSTALLATION VIEW “KERNEL PANIC”, 2025. Courtesy of the Artist and THEO.

THEO는 2025년 8월 7일부터 9월 7일까지 함성주의 개인전 『KERNEL PANIC』을 개최합니다.

“Fear … panic confines … Fear’s healthy, panic’s deadly.”

(두려움… 하지만 패닉은 널 집어삼켜. 두려움은 도움이 되지만, 패닉은 치명적이야.)

영화 《Chasing Mavericks》(2012) 중

예술의 불가피한 위기에 대한 두려움을 내비치는 암류는 우리에게 아직 ‘미지’의 것이라 여겨지는 기술에 의해 가속화되는 것처럼 느껴진다. 미지는 닿은 적 없기에 재현할 수 없고, 이미 논의된 잣대로 형태와 근거를 마련할 수 없기에 단일하지 않다. 함성주는 갈피를 잡지 못하는 예술과 기술이 동시에 생산되는 시공간에서 일견 가장 원론적인 형태인 ‘그리기’를 택하며, 패닉의 소용돌이 속에서 거주하는 것을 자처한다. 《Kernel Panic》은 작가가 회화를 통해 마음먹은 대상을 소환하는 것을 넘어, 그를 액정 속으로 안내하는 알고리듬algorithm, 모니터를 감싼 무아레moire[1]까지도 화면으로 길어 올린다. 전시에 나타난 신작들은 마치 렉lag이 걸린 화면처럼 반복되거나 렌즈 굴절을 왜곡하여 촬영한 사진처럼 어딘가 어긋나 있다.

‘그리기’ 바깥의 현실은 언뜻 유려한 나선의 회로로 연결되는 듯 보인다. 그러나 함성주가 그림의 대상을 찾는 각종 이동통로는 시스템 마찰과 연쇄적 오류를 거쳐 원본과는 다른 결함을 가진 이미지로 인도한다. 전시의 제목이기도 한 ‘커널 패닉(Kernel Panic)은 흔히 컴퓨터의 운영 체제가 오류를 감지하여 안전한 복구가 불가할 때 취하는 락다운, 자동 재부팅 상태 등을 뜻한다. 중첩되고 이동하는 시선과 시스템 가운데서, 전시는 동시대 미술의 시·지각적 식별 불가능성, 의미의 육화, 재현적 관습[2]이 교차하는 지점을 환유한다.

1.

함성주의 그림은 보여짐을 염두하지 않는 것처럼 보인다. 마치 방백처럼 그(혹은 그의 알고리듬)가 선택한 이미지만을 바라보며 끊임없이, 반복적으로 옮기는 우직함은 그가 응시하는 이미지에 대한 믿음에서 비롯된 것처럼 보인다. 응시란 우리가 시야에서 발견하는 것으로, 신비한 우연의 형태로 갑작스레 접하게 되는 경험이다.[3]자크 라캉의 『욕망 이론』에 따르면 생후 6개월에서 18개월 사이의 아기는 거울 속 자신의 모습을 보고 환호성을 지르며 반긴다. 이를 ‘거울단계’ 라고 일컬으며 주체의 형성에 원천이 되는 모형으로 제시하는데 이때 아기는 거울에 비친 자신이라는 이미지를 총체적이고 완전한 것으로 가정한다. ‘보여짐’을 모르고 ‘바라봄’만 있는 단계다. [4] 전시장 벽을 가득 메운〈Gianni versace fall〉 시리즈는 작가의 ‘바라봄’을 통해 비로소 관객에게 보여지는 새로운 광경으로 탈바꿈한다. 대상은 신기루처럼 잡는 순간 저만큼 물러난다.[5] 함성주가 같은 대상을 계속해서 쫓는 이유는 그리는 횟수와는 무관하게 좁혀지지 않는 거리를 새로이 갱신하기 위함은 아닐까.

2.

인터넷과 디지털 매체의 발달로 에로티시즘 또한 진화했다. 포르노그라피와 퇴폐 문화가 대중들에게 퍼져나가기 시작한 1990년 후반-2000년대 초반은 작가가 처음으로 스크린을 접한 시기이기도 하다. 당대 예술, 사진, 영화 속에서 등장한 ‘페티시즘fetishism’은 패션과 같은 가장 가까운 산업으로 스며들어 발, 검은 머리칼, 잘록한 허리 같은 신체적 특징이 강조된 스타일과 모피, 실크, 가죽 질감의 구두나 부츠로 번졌다.[6] 이런 열풍 속에서 티에리 뮈글러(Manfred Thierry Mugler, b. 1948)의 작업은 자극적이고 전위적인 행보로 하위문화를 반영하며 여전히 회자되고 있다. 신작 〈mugler 1990〉, 〈mugler 4〉, 〈mugler spring〉, 〈spring mugler〉는 뮈글러의 작업물을 해체 및 편집 과정을 거쳐 캔버스로 옮겨졌다. 비슷한 분위기의 구두를 그린〈Balenciaga fall〉와 〈gianni versace fall〉시리즈는 물신적인 페티시로, 유려한 나선의 사물을 소유하고 지배하는 환상을 대변하는 듯하다. 언뜻 게임 캐릭터의 아이템, 애니메이션의 아웃핏이 전치된 듯한 크롭crop 이미지는 작가가 천착해 온 그래픽처럼 보이기도 한다. 스터드 장식과 체크 패턴, 검은 가죽의 질감은 의식의 고리가 헐거워진 틈새를 비집고 나온 욕망의 뾰족한 조각을 닮았다. 견고한, 육중하고 대단한 성벽도 결국 숨기지 못한 욕망을 끌어당기는 미약한 추동으로 무너져 내린다. 함성주는 근거가 없어 납득하기는 어렵지만 매력적인 이미지를 갈고 닦아 자신의 무기로 만든다. 이는 어떤 대안이나 인과로 설명할 수 없는 원시적인 자극이며, 작가가 그리는 대상에 부여하는 일차원적인 힘이다.

3.

욕망은 이해의 범주로부터 도망친다. 영화 《Crash》(1996)에서는 기계성욕자가 반복되는 충돌만이 자신의 세계를 구축한다고 믿는다. [7]죽을지도 모른다는 공포에서 촉발되는 짜릿한 감각이 곧 강력한 성적 충동으로 전환된다. 《Crash》 속 장면을 담은 신작 〈crash〉는 반복되는 사고를 암시하는 도로에 즐비한 자동차를 포착한다. 움직임이 제거된 스틸컷은 전진하거나 후진한다. 영원히 달리는 차들은 죽음을 도처에 둔채 긴장 속을 떠다니게 된다. 〈crash james〉는 주인공 제임스James의 얼굴을 터치 몇 번으로 변형시켜 박제한다. 일그러지고 왜곡된 얼굴과 무아레로 중첩된 상을 화면에 재생산하면서, 작가는 덧입힌 무늬로 드러나고 배경으로 물러나는 기술의 일면과 노동집약적인 묘사를 교차하게끔 만든다. 이때 그림은 수동적인 재현에 머무르지 않고, 능동적으로 기술과 대상을 교묘히 변신시킨다.

함성주의 개인전《Kernel Panic》은 대상의 발굴지인 아이폰과 맥북의 유리막까지 묘사하며, 그리기가 가진 재현성을 끌어안은 채 욕망과 오류를 캔버스의 표층으로 데려오는 시도다. 시도에는 늘 위험이 도사리고 있지만, 안전한 루트로 가는 것은 그 어떤 욕망도 충족할 수 없기에 선로를 과감히 이탈하는 것은 나쁜 선택은 아니다. 패닉이 주는 쾌, 어긋난 매력은 작가가 느끼는 미술의 위기를 초월하는 해방구이기 때문이다.

글. 이지언(독립기획자)

_

[1]무아레는 촬영 장비와 상영되는 디스플레이 사이의 주파수가 달라 발생하는 시각적 간섭현상이다.

[2]최종철,「 ‘예술의 종말’ 그리고 ‘종말의 예술’: 아서 단토의 《9/11의 예술》전시에 대한 소고*」에 반복되어 나오는 종말에 관한 단어들을 참고했다.

[3]자크 라캉, 『욕망 이론』, 2004 (서울;문예출판사), 33쪽.

[4]같은 책, 15쪽.

[5]같은 책, 19쪽.

[6]송지은, 김소현, 「패션일러스트레이션에 나타난 페티시즘 이미지 표현 특성」, 2016, 한국패션디자인학회지 제16권 3호, 164쪽.

[7]김남시 외 9인, 『크래시』, 2023 (서울;미디어버스), 8쪽.

작가: 함성주 / 기획 및 글: 이지언 / 공간디자인: 전재원 / 시각디자인: 이건정 / 주최: 띠오 / 후원: 예술경원지원센터, 문화체육관광부, 프릳츠 커피

INSTALLATION VIEW “KERNEL PANIC”, 2025. Courtesy of the Artist and THEO.

2025. 08. 07. (Thu) – 2025. 09. 07. (Sun)

THEO