SHIN SOO HYEOK

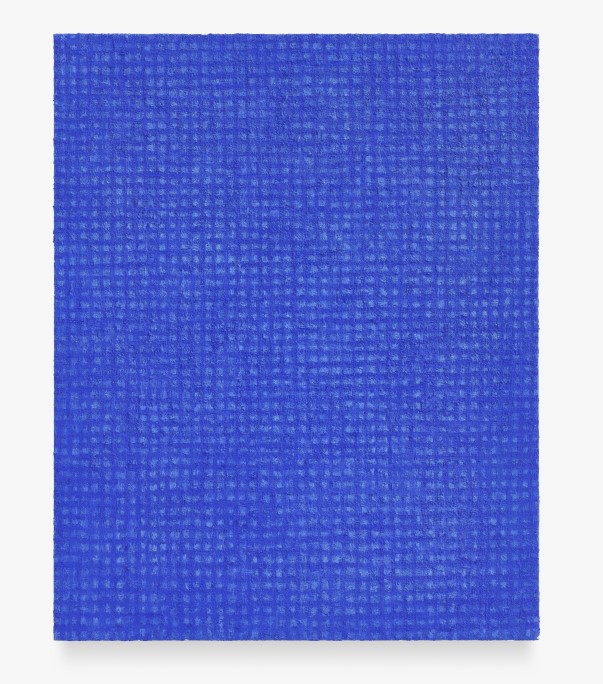

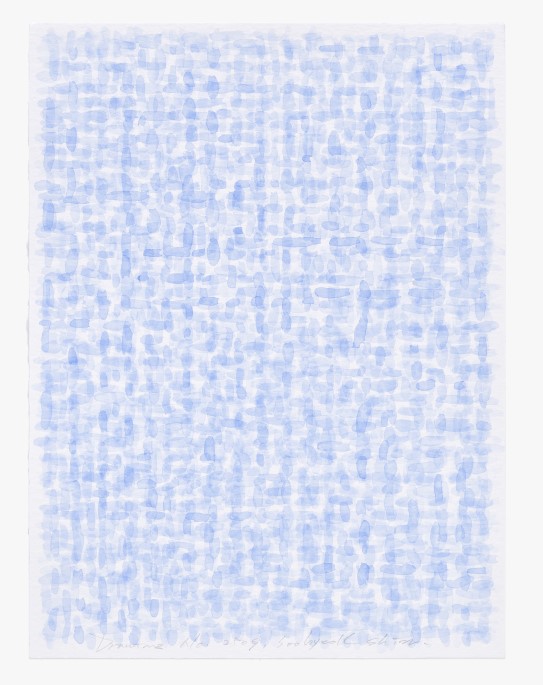

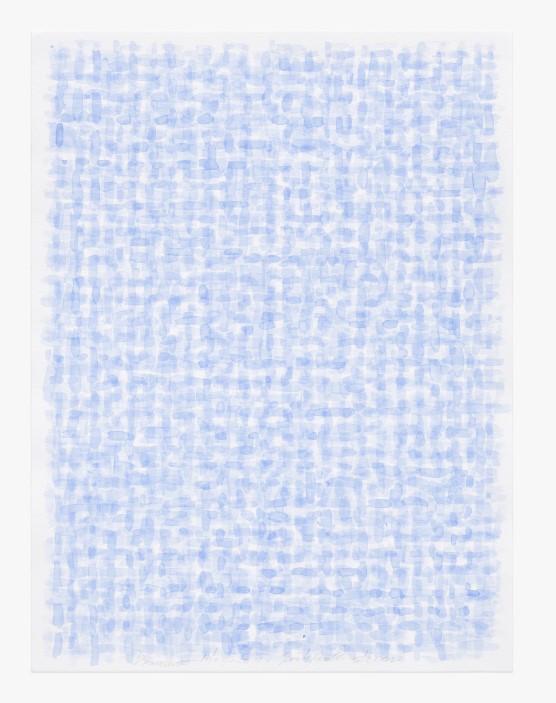

Shin Soohyeok expresses his own sensibility of spatial experience and memory through the repetition of actions. Using a fine-tipped pen, Shin draws horizontal and vertical lines with blue oil paint, creating thin layers of new textures as monochromatic paintings, which, along with the title ‘Critical Point’, refers to the flow of time and space. As the process of drawing, drying, and redrawing hundreds or thousands of times increases, the time of contemplation in the work deepens. The two time periods, the dried up time of the past and the ongoing time of the present, are added together to express the artist’s intention of a ‘critical point’ in space and time. The sensitive difference of ‘critical point’ lies in the artist’s own handwriting, which is different from quantitative standards such as Monun. He says that ‘the process of light colliding with the medium of air is perceived visually as blue light when the state of scattering is compressed,’ and that ‘the layer of clear air in the early morning, the quietness and small echoes that come from the beginning of a new day, the beginning of nature, the microscopic beginnings, and the breath, the repeated beginning of each day, and the newness. He has held solo exhibitions at Date Gallery, Gallery Shilla, and Ilwoo Space, and group exhibitions at leading museums and galleries in Korea and abroad, including Art Project CO., The Page Gallery, WestWerk Hamburg, and Kansong Museum of Art.

신수혁은 행위의 반복을 통하여 공간의 경험과 기억이라는 자신만의 감성을 표현해낸다. 세필을 사용하여 푸른 유화 물감으로 수평, 수직의 선을 촘촘히 그어 얇게 층을 만들며 새로운 질감의 단색화로서 표현하는데, 이는 ‘임계점(Critical Point)’ 이라는 작품명과 함께 시공간의 흐름을 의미한다. 수 백, 수 천 번의 선을 긋고, 말리고, 다시 긋는 과정이 늘어나는 만큼 작품에 담긴 사색의 시간도 깊어져 간다. 과거의 말라버린 시간과 현재 진행되는 시간, 두 가지의 시간이 더해져 공간과 시간이 담긴 작가가 의도하는 ‘임계점’을 표현한다. ‘임계점’ 이라는 민감한 차이는 모눈 같은 정량적 기준과도 다른 그만의 필획에 있다. 그는 ‘공기라는 매질에 빛의 부딪침의 과정이 산란 되는 상태가 압축될 때 시각으로 푸른 빛으로 감지된다’ 고 하면서, ‘새벽 아침의 맑은 공기 층, 새로운 하루가 시작되는 대자연의 시작에서 오는 조용함과 작은 울림, 미세한 시작들, 그리고 숨 쉼, 반복되는 매일의 시작 그리고 새로움’ 이라고 말한다. 데이트 갤러리, 갤러리 신라, 일우 스페이스 등에서 개인전과 아트프로젝트 씨오, 더페이지 갤러리, 베스트 베르크 미술관, 간송 미술관 등 국내·외 유수 미술관 및 갤러리에서 그룹전을 하였다.