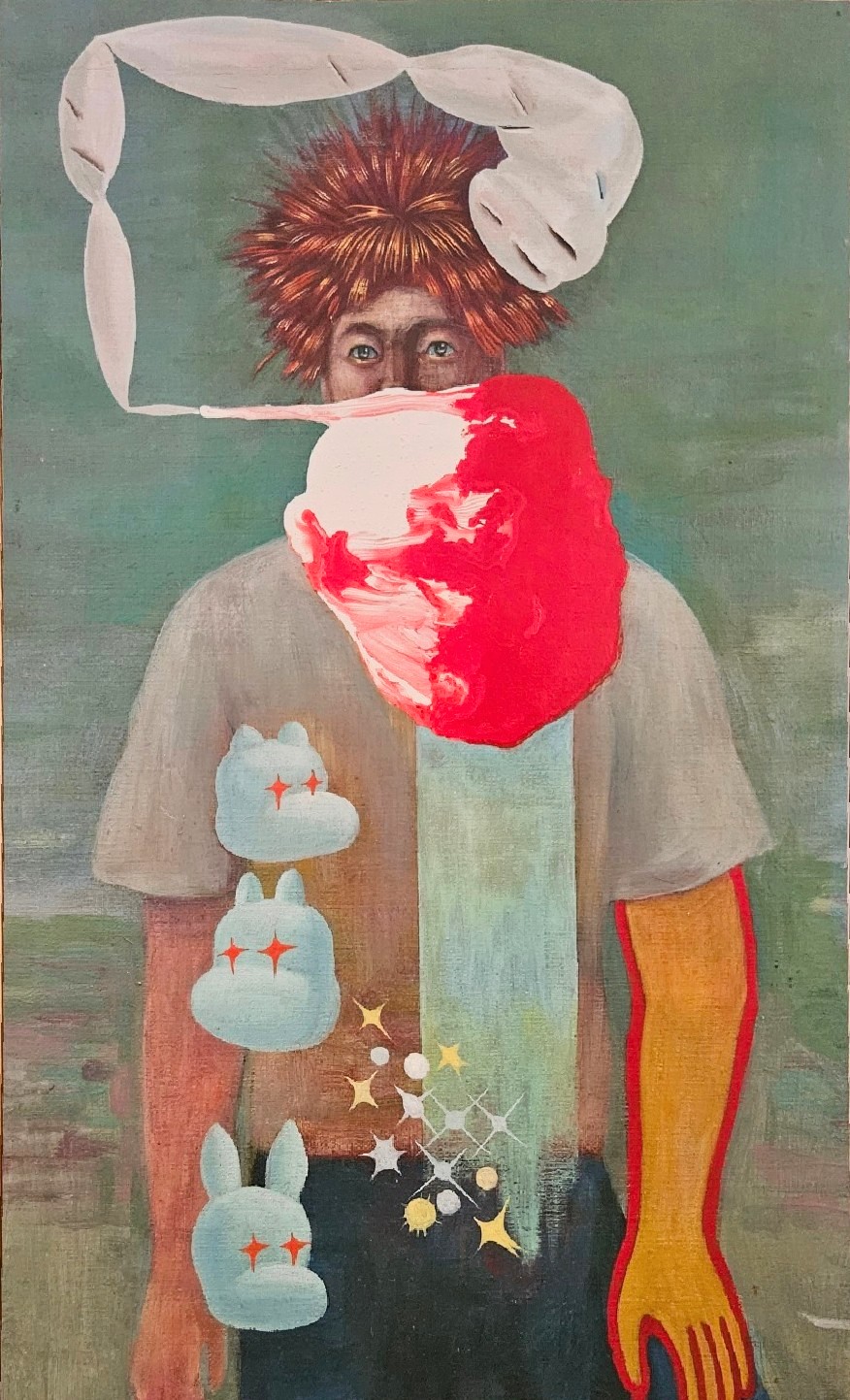

CHUNG SUE JIN

Suejin Chung deals with and explores human consciousness through the medium of painting, emphasizing that it is not the existence of things but the perspective from which we look at them that is important, and that the symbols and linguistic meanings of the figures in the paintings have degenerated, leaving only their visual properties. By asking the viewer the question, ‘What is the meaning of that painting?’, he creates a multi-dimensional immersive and surreal visual experience by making an iconographic hermeneutic interpretation. He graduated from Hongik University and received his MFA in painting from the School of the Art Institute of Chicago. Since her first solo exhibition at Daegu Sigong Gallery in 1999, she has held solo exhibitions at Project Space Sarubia dabang, Arario Gallery, Doosan Gallery, Gallery SCAPES, and Lee Eugean Gallery, and participated in group exhibitions at the National Museum of Contemporary Art, Tirana Biennale, Shanghai Biz Art Center, and Busan Museum of Art. Major collections include the Korea Arts & Culture Education Service, Doosan Yonkang Foundation, SEONHWA Art and Culture Foundation and the National Museum of Modern and Contemporary Art Art Bank.

정수진은 인간의 의식을 회화라는 매체를 통해 다루고 탐구하여 사물의 존재가 아닌 사물을 바라보는 관점이 중요하며 그림 속에 등장하는 도상들이 가진 상징과 언어적 의미를 퇴화시켜 시각적인 속성만을 남기고자 한다. 보는 이로 하여금 ‘저 그림이 어떤 의미를 담고 있는 것인가’ 라는 질문을 던지며 도상 해석학적인 해석을 하게 하여 다차원적인 몰입감과 초현실적인 시각적 경험을 느끼게 한다.홍익대학교 회화과를 졸업하고 시카고 아트 인스티튜트에서 회화과 석사 학위를 취득했다. 1999년 대구 시공갤러리에서 첫 개인전을 연 후 프로젝트 스페이스 사루비아다방, 아라리오 갤러리, 두산 갤러리, 갤러리 스케이프, 이유진 갤러리 등에서 개인전을 개최하고 국립현대미술관, 티라나 비엔날레, 상하이 비즈 아트센터, 부산시립미술관 등에서 단체전에 참여했다. 주요 작품 소장처는 문예진흥원, 연강재단 두산아트센터, 선화예술문화재단, 국립현대미술관 미술은행 등이다.