Alexander Dik

1992, Marzahn, Berlin: Alexander Dik’s family moves to Germany. They are ‘Russlanddeutsche’ migrants – a problematic German minority in their homeland, Kazakhstan. For Alexander, life has been a hard road since he was very young. Marzahn is far from a rosy neighbourhood – the water tastes like blood, as they say around there. Alexander desires only one thing, the one thing he always felt destined to do: painting. But the conservative environment he comes from forbids it. Instead, he becomes a retail salesman for a supermarket chain specialised in Eastern European food and practices taekwondo as an amateur athlete. He continues to paint in secret, finding solace in a clandestine, dark, almost claustrophobic studio in the supermarket’s basement.

In 2018, he makes a bold decision: he will be a full-time painter. The following year, at thirty-five, he enrols at the Berlin Academy of Arts, begins to breathe again, and becomes unstoppable. His professor, Andreas Amrhein, writes about him: ‘During his studies, Alexander has achieved a lot, tried many things, discarded some, developed a strong artistic stance, and is now moving forward. None of his goals are too distant for him. With his innate energy, he will pursue them.’

His works are bold and unfiltered, much like his city, filled with all its contradictions, its violence, and its wounded, uprooted, and feverish heroes. After years of suppressing his talent, Alexander Dik is now experiencing a working trance. Each morning, he wakes up early and heads to his new studio: a spacious, airy shed in the heart of Brandenburg’s countryside. Unlike many artists, he does not suffer from the impasse of facing a blank canvas. For him, the challenge is how to contain the flood of ideas rushing out. He typically works on multiple series at once, often across several canvases simultaneously, both vertically and horizontally. He loves to place a canvas under his feet while he paints, allowing it to collect splashes of colour, the imprints of his steps, and even the ashes of his cigarettes. These ‘floor paintings’ unintentionally capture the full spectrum of the creative process, from the raw materiality of his movements to the residue of his artistic rituals. For Alexander, they hold equal value to those produced with deliberate intention.

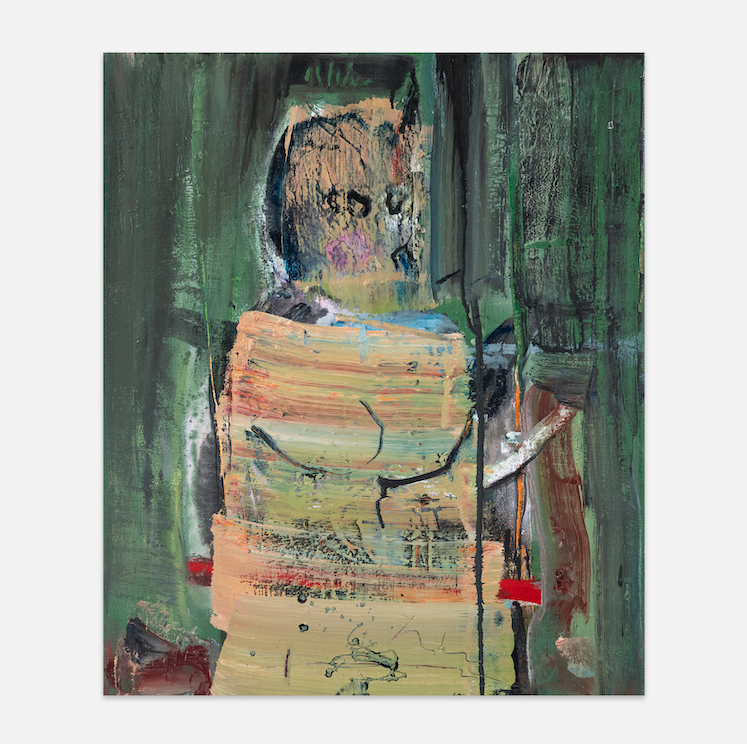

Above all, Alexander Dik is a craftsman. His art, at once neo-expressionist and symbolic, blends a profound mastery of oil paint – his ‘true language,’ as he calls it – with a relentless drive to experiment with different techniques. He works with brush, spatula, and spray, but his paintings often seem like they had been made by different hands. Few artists work in such a wide range of approaches. At times, he flings paint onto the canvas in dribbled patterns, echoing the energy of Jackson Pollock. At other times, colours fold into mountainous formations, protruding from the surface like fleshy contours. There are moments in which he arranges paint blobs on the canvas, then sweeps them with a wide spatula – just like that, a single move and the work is complete. Yet there are also longer battles, where he stratifies layer over layer, only satisfied when colours magically suck the viewer into their depths. Excitement peaks when he presses one canvas against another, letting the imprint of an ongoing work guide the birth of something new – a process charged with physical intensity and unpredictability.

As a man, he is a fighter, a risk-taker; his choice to be an artist remains scandalous to those who once opposed it. As a painter, he is a defier, a seeker – one who dares to look where others cannot or would rather not. He is, in every sense, an armed poet.

‘At three years old, I painted cars with sixteen wheels; they laughed. At nine, I painted forbidden symbols; they punished me. At sixteen, I painted swamps; they said I was crazy. At twenty, I wanted to study art; they forbade it. At thirty-five, I began studying art; they said I was unwell. The fear of others took many years from me. Do not live with the fear of others. Live your dream now and without delay.’ – Alexander Dik

1992년, 베를린 마르찬, 알렉산더 디크는 가족과 함께 독일로 이주하였다. 그들은 카자흐스탄에서 독일계 소수 민족으로 분류되는 ‘러시아계 독일인’ (Russlanddeutsche)이었다. 알렉산더에게 어린 시절부터 삶은 고된여정이었다. 마르찬은 결코 이상적인 동네가 아니었다. 그곳 사람들은 “물에서 피 맛이 난다”고 말하곤 했다. 알렉산더는 오직 하나만을 바랐다. 그가 운명이라 믿었던 단 하나의 일, 그림을 그리는 것이었다. 하지만 그가자라온 보수적인 환경은 이를 허락하지 않았다. 그는 동유럽 음식 전문 슈퍼마켓 체인에서 판매원으로 일하며, 취미로 태권도를 익혔다. 그러나 그는 비밀스럽게 그림을 계속 그렸다. 슈퍼마켓 지하의 어둡고 답답한 비밀작업실에서 그림은 그의 유일한 위안이었다.

2018년, 그는 대담한 결심을 내린다. 전업 화가가 되겠다고. 그로부터 1년 후, 서른다섯 살의 늦은 나이에 그는베를린 예술대학에 입학하며 비로소 숨을 쉬기 시작한다. 이후 그의 걸음은 멈추지 않았다. 지도교수 안드레아스 암라인(Andreas Amrhein)은 그에 대해 이렇게 평가했다.

“학업중 알렉산더는 많은 것을 이루었고, 다양한 시도를 했으며, 때로는 버리기도 했다. 하지만 그는 강렬한 예술적 태도를 확립했고, 앞으로 나아가고 있다. 그의 목표는 그에게 결코 너무 멀리 있지 않다. 타고난 에너지를 지닌 그는 자신의 길을 끝까지 추구할 것이다.”

그의 작품은 그가 사는 도시처럼 대담하고 거침없다. 도시의 모든 모순, 폭력, 상처받고 뿌리 뽑힌 열정적인 영웅들이 그의 작품 속에 그대로 담겨 있다. 오랜 시간 억눌려 있던 재능을 펼치고 있는 알렉산더는 지금 작업의 황홀경에 빠져 있다. 매일 아침 일찍 일어나 브란덴부르크 시골에 있는 넓고 탁 트인 새 작업실로 향한다. 그에게 빈 캔버스를 마주하는 일은 결코 두려움의 대상이 아니다. 오히려 넘쳐나는 아이디어의 홍수를 어떻게 통제할지가 그의 도전 과제이다. 그는 동시에 여러 캔버스 작업을 병행하는데, 수직과 수평의 경계를 넘나들며 창작한다. 특히 캔버스를 발 아래 두고 작업하는 것을 좋아하는데, 이는 그의 걸음걸이, 물감의 튀긴 자국, 담뱃재까지 작품의 일부로 흡수되도록 하기위함이다. 이렇게 탄생한 ‘바닥 회화’들은 의도적으로 만들어진 작품만큼이나 중요한 의미를 지닌다.

무엇보다 알렉산더 디크는 장인스러운 면모를 보인다. 그의 작품은 신표현주의와 상징주의가 결합된 형태로, 작가가 ‘진정한 언어’라 부르는 유화 기법에 대한 깊은 통달과 다양한 기법에 대한 실험 정신을 보여준다. 그는붓, 스패출러, 스프레이를 자유자재로 사용하며, 때로는 한 작품이 마치 여러 사람의 손을 거친 것처럼 보인다. 잭슨 폴록을 연상시키는 드리핑 기법에서부터 산처럼 융기된 색의 층, 그리고 단 한 번의 스패출러 움직임으로완성되는 순간까지, 그의 회화는 다양한 접근 방식으로 만들어진다. 때로는 한 캔버스를 다른 캔버스에 눌러새로운 작품이 탄생하도록 하기도 한다. 이러한 과정은 예측할 수 없는 육체적 강렬함과 흥분으로 가득하다. 알렉산더는 금기를 넘나들며 관습에 도전한다.

“세 살, 나는 열여섯 바퀴가 달린 차를 그렸다. 그들은 비웃었다. 아홉 살, 금지된 상징을 그렸다. 그들은 나를 벌했다. 열여섯 살, 늪을 그렸다. 그들은 내가 미쳤다고 말했다. 스무 살, 예술을 공부하고 싶었다. 그들은 금지했다. 서른다섯, 나는 예술 공부를 시작했다. 그들은 내가 정상이 아니라고 말했다. 타인의 두려움은 내게서 많은 시간을 앗아갔다. 타인의 두려움 속에서 살지 말라. 지금, 주저 없이 당신의 꿈을 살라.”

– 알렉산더 디크